- HOME

- 園の生活

園の生活

園の生活 ①日常

沢山遊べます!

子どもは遊ぶために目を覚まし、明日また遊ぶために眠りにつきます。遊べる仲間がいる幼稚園は最高の場所、保育者も共に心を動かしながら一緒に遊んでいます。幼稚園でいっぱい遊んで楽しかった!と、大きくなった卒園生たちもずっと心に残っているそうです。その満足感が、知らない間に何事にも向き合う原動力になってくれていれば、とてもうれしいです。

どろんこもできるよ!

砂場に水を運んで川や池をせっせと作るのは、時代が変わっても必ず子どもたちがやりたがる大好きなお仕事かもしれません。はだしでやっているうちに、足だけではすまなくなることもよくあります。雨あがりの園庭の水たまりにも、子どもたちはぐいぐい引き寄せられていきます。子どもは、砂・水・泥 と大の仲良し!汚れたって大丈夫!心安らぐどろんこは、豊かな子ども時代に不可欠なのかもしれません。

ともだちがいる

顔を見合わせて笑い合える友だち、「一緒に外に行こう!」「一緒にこれをやろう!」 と思える友だちが、園生活の中で見つかります。自分と違ういろんな考えの人がいるんだってことも、友だちのおかげで知ることができて、だから楽しいということも味わっていきます。認め合い、力を合わせることの喜びを知っていくまでには、たくさんのできごとを通っていきますが、保育者は丁寧に見守りながら急がずその育ちを見つめています。

身の回りのこと

自分の持ち物をどこに置くのかな? どうやって使うのかな? 毎日の生活で、

だんだん身についていくように、保育者も自立を応援しています。トイレに行けるかな?

着替えられるかな?入園の頃は心配だったことも、友だちとの生活の中で進歩していく姿が見られます。

みんなの生活

こんなに散らかっていては、ごはんが食べられないね・・・片づけないと 困るんだ、と感じながら、みんなで片づけていく。やらされているのでも、やってもらうのでもなく、自分たちの生活を自分たちでやっていこうとする気持ちが持てるようになっていくのは、とてもすてきなことですね。そんな生活ができることを目指しています。

園の生活 ②活動

グループ活動

年長さんになると、グループで活動する機会がふえます。話し合うこともふえます。

難しいけど、人の話を聞いたり、自分の意見を言ったり・・・

みんなの中で、困ったことや考えなきゃならないことが起こった時に、自分に関係があることだと思って考えられるか、そこが大事です。

年少、年中、年長と、友だちとの関わりの中でいろんな気持ちを経験していることで、自分は関係ない とは思わずに、一緒に考えていける人になっていく。

園生活の中でそんなふうに育っていくことは大きな目標でもあります。

遠歩き

はじめはお散歩程度から。近くの田んぼを歩いたり、公園に行ったり、途中で、草や虫、カエル、ザリガニなど見つけるのがうれしい。みんなで歩いていくのって、楽しいんだね! 一緒だからどんどん歩ける。距離を伸ばして、遠くまで歩く「遠歩き」にも挑戦します。遠歩きの仕上げは、年長さんの「筑波登山」です。

ふれあいデー

大きい人と小さい人が生活する幼稚園。園庭ではどの学年も混じり合って遊び、違うクラスや学年のお部屋にも遊びに行くことがあります。大きい人は小さい人にやさしくして、手伝ったり助けたりする姿も多く見られます。ふれあいデーでは、日常の交わりの他に、違う学年のクラス同士で一緒に過ごしたり遊んだりする機会を持ち、さらに親しみを深めるきっかけになるようにしています。年間を通して、

お互いへの思いやりと信頼が芽生え 大きくなっていくのが感じられます。

プール

年中・年長のみ。「たっぷとりで」のプールに行く日があります。(園バスで)

水に慣れることを目的とする、幼稚園向けの内容です。楽しみな日です。

水に慣れることを目的とする、幼稚園向けの内容です。楽しみな日です。

劇あそび

子どもたちはお話の世界にすぐに入り込めてしまいます。

自分はこの役、お友だちはこの役、と やりとりを楽しみながらお話が始まり、「おーしーまい!」と終わり、「もう1回やりたい!」と繰り返します。

年長さんでは、どうやったらこのお話ができるかな?と知恵を出し合い、大道具、小道具も工夫して作り上げ、力を合わせて、自分たちなりの劇あそびに挑戦。どの人も大事な一員、みんながいるからできるんだ、と感じていってほしいです。

子ども同士の関係が深まってくる3学期に、特に劇あそびを楽しんでいます。

遊びから始まって大きくなる活動

はじめは日常の小さな遊びだったことが、仲間たちと盛り上がり、他のクラスも呼んだりしてどんどん大きくなることがあります。作ったものをお店やさんで売りたい、おばけやしきを作りたい、動物園を作りたい・・・などなど。

遊びの中で色々な素材に触れることも刺激になり、やりたいことを形にしたい、作り出したい、という意欲も湧いてきます。自分でじっくり取り組んだり、友だちと相談しながらやってみたり・・・夢中で作ること、それを生かすこと、まわりに広がること、楽しくてたまらない活動が、あちこちで生まれます。

育つ力

育つ力

光風台幼稚園での生活によって、子どもたちが長い将来にわたって 人間に対する信頼感と思いやりの気持ちを持ち続け、周囲の変化にも対処できる生活力の土台を築きます。

自分の気持ちを出す力

入園後、徐々にいろんなことを試し、やってみる子どもたち。保育者がおおらかに見守ることで、思いを実行、行動できるようになっていきます。困ったこと、頼みたいことも、はじめは言えなくても、だんだん何でも言って大丈夫なんだと感じていきます。怒られるかも、否定されるかも、と心配することなく話せるように、保育者は何事も受け止める姿勢で待っています。

子ども同士のやり取りの中でも、なかなか言えない場面を保育者が応援することもあり、言えた、言ったら聞いてもらえた、言ってよかった、という体験を積み重ねていけるようにしています。お互いに気持ちがあることを知り、一緒に考える経験をしていることや、間違っても直していけることを体験していることで、自分の気持ちを出していくことを自然なことと思えるようになっていきます。

話を聞く力

先生と一緒に楽しいことをたくさんやった、 先生が自分の話を聞いてくれたり、一緒に悩んだりしてくれた、 先生の話を聞いて おもしろかったり そうだなと思うことがたくさんあった、・・・という経験を、常に積み重ねていることで、人の話を聞こうとする姿勢や、話の内容に興味を持ったりする力が育ちます。

また、友だちと一緒に楽しいことをたくさんやった、友だちと一緒に笑ったり 考えたり ケンカしたり 気持ちのやり取りをしてきた、友だちが自分のことをいいねと言ってくれたり 助けてくれたりした、友だちが自分の話を聞いてくれた、

・・・という経験からも、友だちの話に耳を傾ける力が育ちます。

自分の気持ちを話したり、人の気持ちを聞いたりする力が育つには、人への信頼があることが

重要だと感じます。

相手の気持ちがわかる力

もめごとがあった時、保育者が間に入ってお互いの気持ちを聞いたり、保育者に代弁してもらったりすることも何回も経験します。怒っている人、泣いている人に、他の友だちや保育者たちがどう関わっているかもよく見ています。

一緒に遊んできた友だちだから、こんなことを言う、こんなことが好き、こんなことを嫌がる、などわかってくるし。自分のことも分かってもらえるようになっていきます。一緒に楽しんだり、顔を見合わせて笑ったりした経験、気持ちが通じ合った経験をしていることが、相手の気持ちをおもんばかる力につながります。

ここぞという時にがんばる力

年長になって感じること・・・

・「遠歩き」でたくさん歩く時、友だちと歩きながら見るザリガニや虫たちへの興味、友だちと歩きながらしゃべる他愛もない話の楽しさのおかげで、歩けてしまう。

着いた時に「着いたー疲れたー」と一緒に言える達成感、充実感、歩けた自信。

・「どろんこカーニバル(運動会)」で緊張していても、一緒にがんばる友だちがいることで、勇気が出る、がんばれる。乗り越えたあとの満足感、達成感。

負けた時にも、がんばったことを誇りに思える気持ち。

・「筑波山」に登る時も、一緒に登る仲間がいることで、山道がおもしろくなり、難しい岩も越え、大変でもかえって楽しい。達成感、充実感、登れた自信。

・「クリスマス祝会」では、イエスさまのお誕生を伝えよう、という真面目な気持ちから一生懸命に取り組む姿勢が芽生えている。

・「劇あそび」では、お互いにアイディアを出し、協力しないとうまくいかない。

まわりの真剣さを感じたり、お客さんに見てもらったりしながら、もっといい劇にしたい気持ちが高まって、一生懸命になる。もっとやりたくなる。

**日頃の生活の中でも、集まり、話し合い、活動、片づけなど、それぞれにがんばっている姿がたくさんありますが、行事を通じてのがんばる経験も大きいです。

がんばった満足感・達成感から、自分を信じる力も生まれ、成功体験も重ねて、大事な時にがんばりたいと思える前向きな姿勢が育っていきます。

すごくがんばったあとも、ごく自然に普通の生活に戻り、どちらもできる子どもたち。

自分ががんばれることを知って、自分の力を自在に使える素晴らしさを感じます。

自分を認める力(自己肯定感)

自分の気持ちを出したり、やりたいことに挑戦してみたり、自分が体験した確かな実感

が自分のものになります。成功も失敗もあるけど、たとえ失敗があっても 一緒に受け止めてくれる人、認めてくれる人、いいねと思ってくれる人がいることは、どんなに

一人ひとりにとって心強く自信につながることでしょうか。自分はこれでいい、大丈夫、という「自己肯定感」こそ、持っていてほしい大きな底力です。そのためにも、愛されて幼児期を過ごしてほしい、その後の人生にも大きくつながることだから、家庭でも幼稚園でも幸せに過ごしてほしいのです。

仲間や先生と信頼関係を築きながらいろいろな経験をする中で、自分のことも知っていきます。自分を好きになること、自分のことも人のことも好きになれること、その素晴らしい力は、幼稚園での人との関わりの中で確かに育まれると感じています。

*幼児期に力がつく、伸びるためには、授業のように教えるということからではなく

力につながる実体験・経験を生活の中でたくさんしていくことが重要だと感じます。

その人の本質に根付く力になっていく、将来にわたって自分の自信につながっていく。

そのために最も大切なのは、人との信頼関係を築きながら、遊び、活動し、充実感を味わう生活を積み重ねることだと考えています。

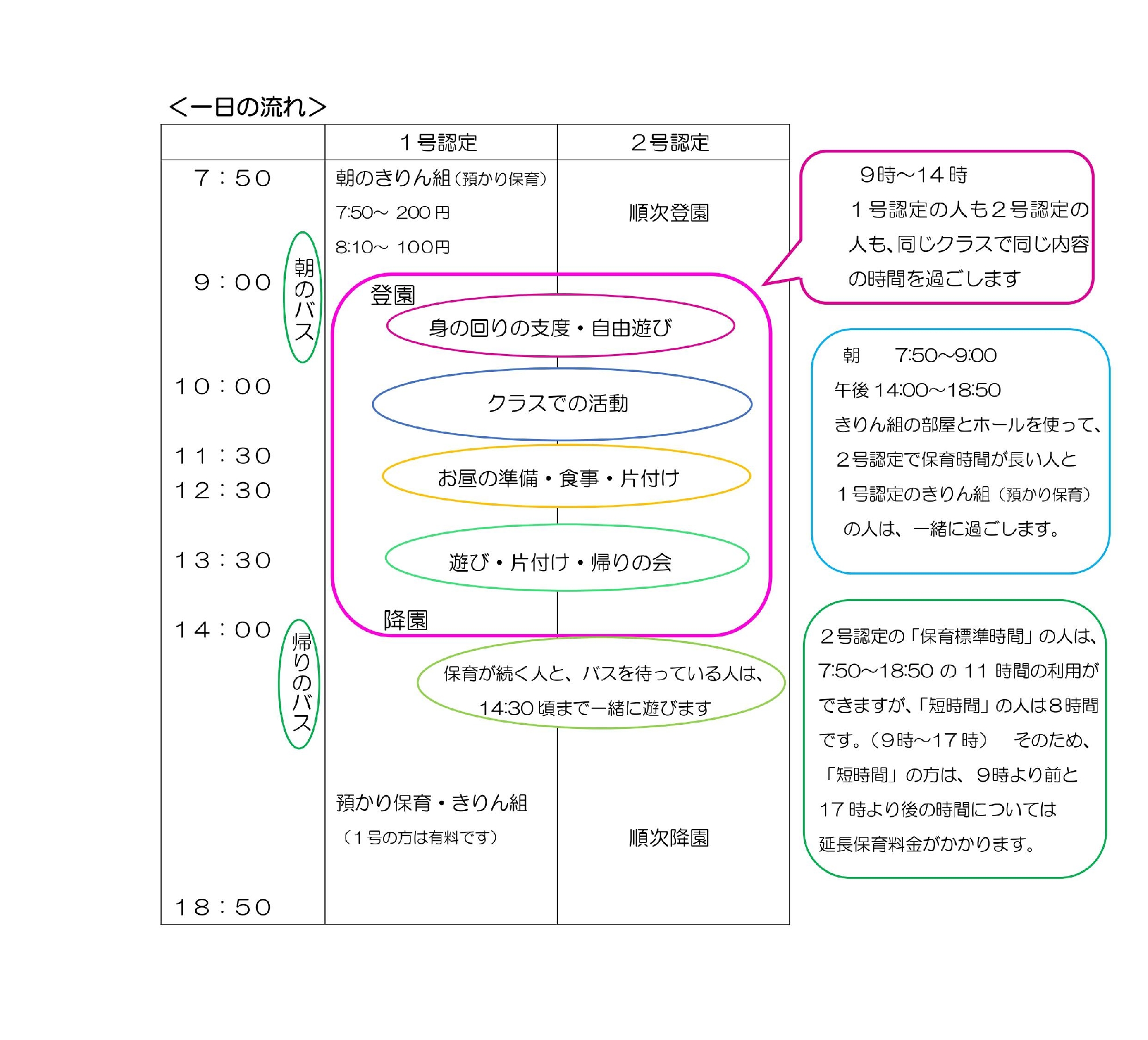

1日の流れ

年間行事

年間行事 |

|

|---|---|

4月 |

始業式 入園式 |

5月 |

参観日 |

6月 |

親子の日 |

7月 |

年長お泊まり保育 |

8月 |

夏期保育 |

10月 |

どろんこカーニバル(運動会) 遠足 |

11月 |

年長筑波登山 子ども祝福式 収穫感謝祭 年長ラブリーチャペル礼拝 |

12月 |

クリスマス祝会 |

2月 |

虫たちの劇遊び |

3月 |

懇談会 ふれあいお別れ会 卒園式 修了式 |

毎月あるもの

・ふれあいデー

・お誕生会

・たっぷ

・遠歩き(お散歩)

・リズム

・礼拝

給食とお弁当

「幼稚園給食」という給食センターから、給食を取り寄せています。

週に何回 給食を頼むかは、希望制です。(1号認定児は、水曜日はお弁当です)

いつも、お弁当の人と給食の人が混じりながら、楽しく食べていますよ。

「幼稚園給食」のHP から、献立など見られます (竜ケ崎工場)

預かり保育

1号認定の方(新2号認定の方も)

★平日・朝の預かり保育・・・朝きりん 7:50 ~

★平日・午後の預かり保育・・・午後きりん ~ 18:50

クラスでの時間のあと、きりん組の時間はまた違った楽しさがあります。

のんびり、ゆったり… おうちの方のお迎えまで、楽しむぞー

★長期休み・(創立記念日・県民の日・代休などは長期休みと同じ)(台風や雪で休園などの時も)

7:50 ~ 18:50 ※土・日・祝日・年末年始はお休みです

夏休み・冬休み・春休みなども、お仕事はお休みではない方が多いですね。

子どもたちにとって慣れた幼稚園のきりん組で、安心して過ごしてほしいと思います。

★★★

2号認定(保育標準時間)の方・・・11時間(7:50~18:50)の間が通常保育になります

2号認定(保育 短 時間)の方・・・8時間(9:00~17:00)の間が通常保育になります

※「保育 短 時間」の方は、朝9:00より前、午後17:00よりあとの保育には延長料金がかかります

・9時~14時の保育中、1号認定・2号認定、どちらのお子さんも 一緒のクラスで過ごします。

・朝9時まで、保育後~夕方まで、の時間も、1号認定、2号認定、どちらのお子さんも一緒に

きりん組で過ごしています。

ご希望の方はお電話にてお問い合わせください!

ご希望の方はお電話にてお問い合わせください!

フォトギャラリー